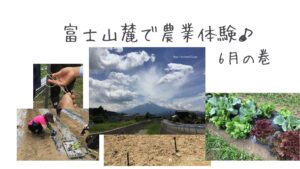

今年の6月からはじめた無農薬の米作りが、佳境を迎えました。

実りの秋である10月中旬、ついに「稲刈り」と相成ったのです。

今回は、全行程を手作業で行った様子を、画像満載でお届けしてまいります。

10月上旬:稲刈り1週間前の田んぼの様子(田植えから112日目)

とその前に、まずは稲刈り1週間前の様子をお伝えしていきます。

前回と比べると、ずいぶんと成熟したように感じますが、いかがですか。

緑から黄色に変わった稲穂たち。

あと一週間で、この子たちを刈ってしまうんですね。なんだか信じられません〜。

さぁ、次週はいよいよ稲刈りですよ!

10月中旬:稲刈りからハザ掛けまで(田植えから119日目)

10月も中旬にさしかかる頃、ついにこの日を迎えることとなりました。

そう、「稲刈り」です。

今年の6月中旬に植えた苗が、4ヶ月後にはここまで育ちました。

よくぞここまで・・・ううっ(感涙)。

そして、なんと美しい黄金色の稲穂でしょう!(いつも同じことを書いておりますが、親バカぶりを盛大に発揮しております)

この後すぐに、容赦なく刈ってしまうわけですから、それまでの間、できる限り愛でていたい気持ち、おわかりいただけますでしょうか。

はあ〜・・・ため息が出るほどに輝いている稲穂たちです。(本当に救いようのないほどの親バカっぷりですな)

ということで、陽が落ちるのが早くなっていることから、そうそうのんびりはしていられませんので、さっさと作業に入っていきますよ。

今回の作業は、「カマで稲を刈る→その稲をワラで束ねる→束ねた稲を稲干し器具に掛ける(ハザ掛け)」です。

それを、すべて「手」で行うのです。

こちらの田んぼを管理してくださっている農家のSさんから、カマの使い方、ワラの結び方、ハザ掛けの仕方のレクチャーを受けた後は、いよいよ稲刈り開始です!

素手で行った方が効率はよいとのことで、気をつけながら作業を進めます。

はい、こんな感じの仕上がりです。

これを、稲干し器具に掛けていきます。「ハザ掛け」というやつです。

3段あるうちの、1段目。

2段目に突入しましたよ。

そして、3段目に入ったところで、稲を4分の1ほど残して、この日の作業は終了。タイムオーバーというやつです。

残りの稲は、翌日に刈り取リますよ。

はい。一夜明けて、再び訪れた田んぼです。

刈り取った稲とそうでない稲が共存している不思議な風景ですが、この残りの稲をハザ掛けできれば、今年の稲刈りは終了です。

前日よりも過ごしやすい天気で、作業がはかどります。

余裕が出てきたのか、調子に乗って、写真撮影もしてしまいました。

カマで稲を刈りまして・・・

それをワラで束ねまして・・・

ハザ掛けしました!

残りの稲は、これだけになりましたよ!どや!!

どんどん減っていく稲。もうすぐ終わりなのかと思うと、なんだか寂しくなってきました。

そして、最後のひと束。祈りを込めて・・・

ザクっと刈らせていただきました。

そしてついに、ハザ掛けの完成です!

3段目は途中で終わっているのが、見た目的にも収穫量的にも少々残念ではありますが、この風景、私は大好きです。

ハザ掛けされても、輝き続ける稲穂。最後まで美しいものを見せてくれた稲穂たちには、感謝しかありません。

すべての作業が終了した後、この場所を去る前に、ハザ掛け以外に何もなくなった田んぼを記念撮影しました。

本当に、なんにもなくなってしまったんですね。。。

ちなみに、奥に見える稲の束は、農家のSさんのもの。この地域伝統の天日干しの方法ですが、牧歌的な雰囲気で、風情がありますよね。

ということで、今年の6月中旬から始まった米作りは、これにておしまいとなります。

4ヶ月間、この田んぼで格闘した日々は、生涯忘れないことでしょう。

といいますが、帰りの車の中では、オットとともに「田んぼロス」状態になっていました(笑)。

さいごに:そして「玄米」→「炊き立てご飯」になりました

以上のように、「田んぼ作業」は終わりとなりました。

怒涛の稲刈りから3週間後、あの黄金色に輝いていた稲たちは、「玄米」になりました。

3週間近く天日干しをした後に、農家のSさんが、脱穀とモミスリの作業をしてくださり、ようやく食べられる状態になったのです。

自分たちで作ったお米は、玄米にして26.7kgと、初めてにしては収穫量はまずまずというところでした。

でもそれ以上に、汗水垂らして育てたお米の味は、これまで食べたどんなものよりも美味しく感じたことはいうまでもありません。

ということで、最後に、あの稲が玄米になった姿と、炊き立てご飯になった姿をお届けしまして、終了とさせていただきます。

ありがとうございました。